강화도 역사탐방

2008년 10월 9일

10월 8일 덕암회는 가족을 동반하여 총 17명이 강화도 역사탐방을 하면서 아울러 회원 가족 상호 간의 친목을 도모하는 시간을 갖기도 하였다. 승용차 5대에 분승하여 오전 10시 30분 강화대교를 건너 강화 역사를 한곳에서 볼 수 있는 강화역사관, 병인양요와 신미양요의 격전지였던 광성보, 그리고 강화에 있는 경계초소 격인 54 돈대 중에서 용두돈대와 손돌목돈대 등 2곳의 돈대도 돌아보았다. 그러나 고려궁지에 있던 외규장각 터, 팔만대장경 주조 터, 철종의 잠저였던 용흥궁, 전등사, 광해군의 유배지 등 가보고 싶은 유적지를 다 돌아보지 못한 아쉬움은 오늘의 역사탐방을 하면서 생각했던 것들을 기록으로 정리함으로 작은 위로를 삼는다.

강화도 하면 먼저 떠오르는 것이 외세의 침략을 막아내며 분전하던 선열들의 희생이 생각된다. 그 수난의 역사를 되짚어 보면서 또한 집권자들의 잘못된 판단과 결정이 백성들을 얼마나 비참한 고통 속으로 빠뜨려 넣었던가도 함께 생각하게 된다. 가까이는 신미양요와 병인양요, 그리고 조금 더 멀리는 조선 인조 때의 정묘, 병자의 2차에 걸친 호란, 그리고 멀리는 6차에 걸친 몽골의 침략을 당하며 도읍을 개경에서 이곳 강화로 천도까지 하면서 대항했던 대몽 항전 30년 동안 육지에서 겪어야 했던 죄 없는 백성들의 비참했던 삶과 비교되는 무신 집권자 최우의 삶이 또한 떠오르게 된다.

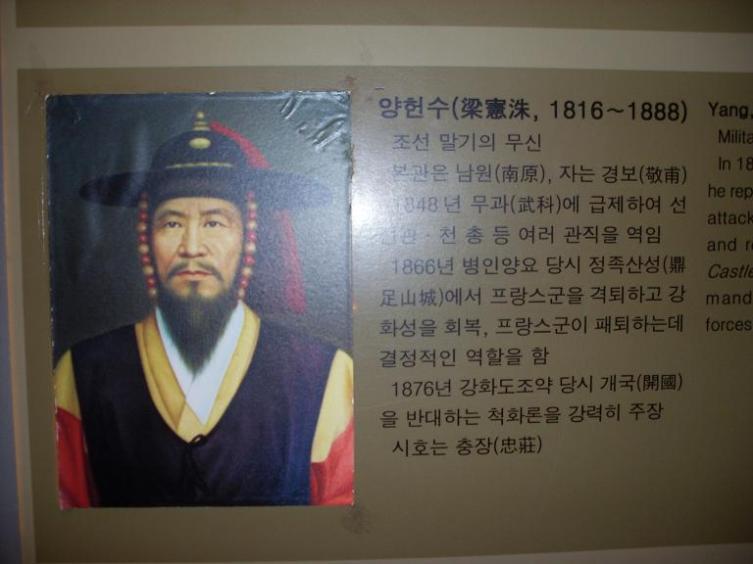

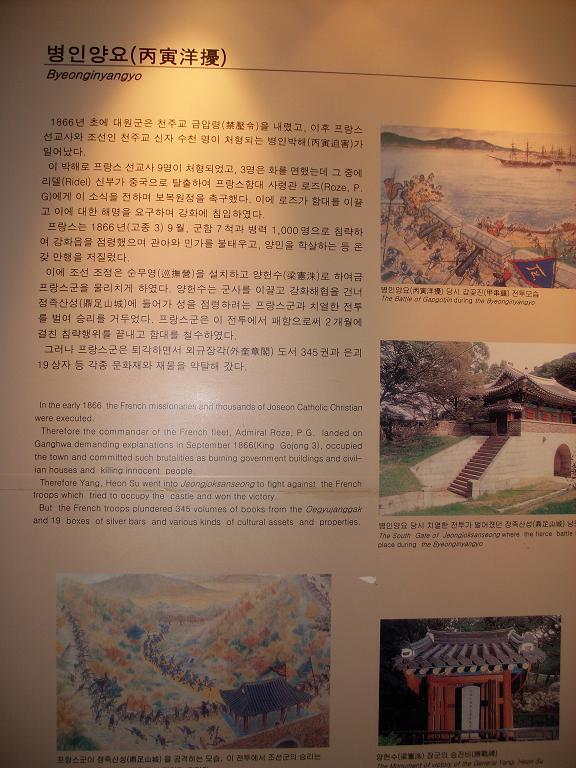

신미양요(1871) 때는 천주교를 탄압하던 조선에 대하여 미국의 무력을 앞세운 통상요구에 흥선대원군은 양이(洋夷)와 통상할 수 없다면서 쇄국으로 맞서 항전했으나, 어재연, 어재순 형제를 비롯한 우리 군인 총 53명이 광성보에서 전사하는 참패였다. 그러나 같은 이유로 불란서가 쳐들어 온 병인양요(1866) 때는 양헌수의 뛰어난 전술로 정족산성에서 큰 피해 없이 불란서군을 퇴각시키는 승리를 거두기도 했지만, 외규장각에 보관하던 우리의 소중한 문화유산인 의궤 340 도서가 약탈당하고 5,000여 도서와 함께 외규장각이 소실되는 참상을 겪기도 하였다.

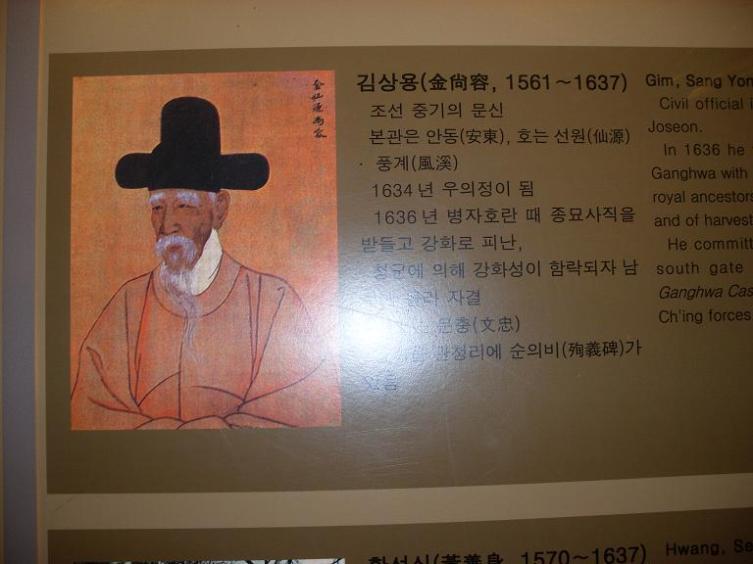

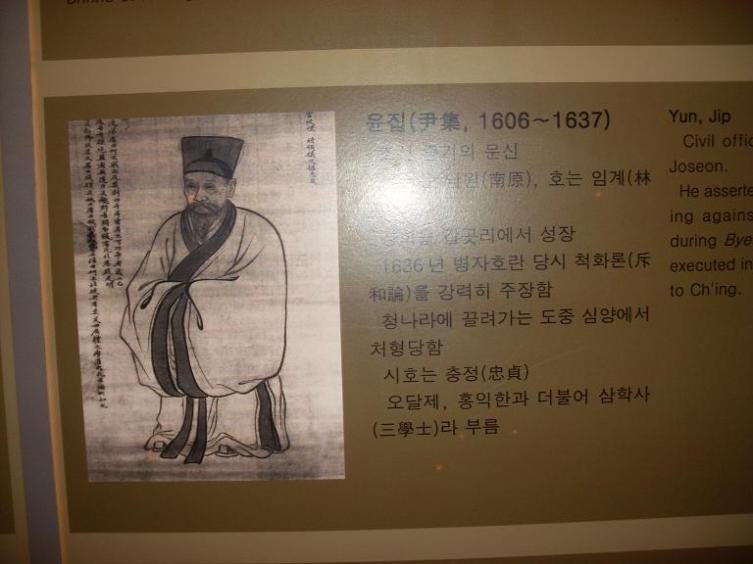

우리가 익히 기억하고 있는 정묘호란(1627)은 광해군을 몰아내고 인조를 왕위에 올린 서인 정권의 국제 정세를 파악하지 못한 외교 실패에서 초래한 것이고, 병자호란(1636)은 더 강해진 후금이 청으로 국호를 바꾼 청 태종의 조선 외교에 대한 불만으로 호시탐탐 조선 재침략을 통해 조선 길들이기를 노리고 있었음에도 조선 조정은 10년 전의 호란을 잊고 외교와 국방에 소홀하며 한가한 세월을 보내다가 당한 비극이었으며, 삼전도의 수모와 그 이후에 조선 조정에 불어닥친 후유증이 얼마나 깊었는가는 우리가 익히 알고 있는 비극의 역사이다. 강화도에서는 성이 청군에 함락당하고 세자빈을 비롯한 왕자들이 포로가 된 책임이 자기에게 있다며 김상용이 스스로 분사(焚死)하였고, 인조가 삼전도에서 항복 후 선양으로 끌려간 포로들 중 윤집, 홍익한, 오달제 등 삼학사의 비극, 그리고 청에 끌려갔다 풀려 돌아온 후에 소현세자와 세자빈 강 씨를 비롯한 그 자녀들의 비극 또한 병자호란 이후 못난 왕이 빚어낸 참담한 역사가 아닐 수 없다.

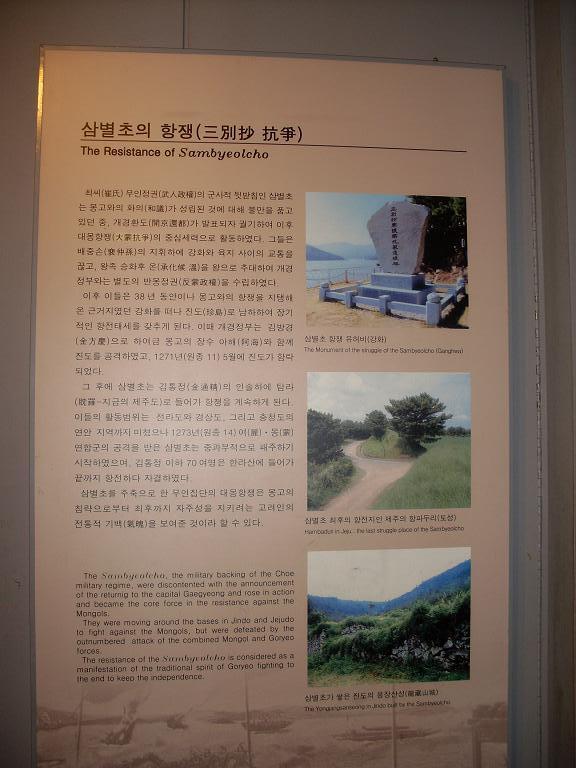

더 옛날로 올라가 몽골의 침략(1231~1259)으로 이곳 강화도로 천도한 고려조는 어떠했는가? 몽골의 침략이 있기 훨씬 전부터 왕은 허수아비였고 권력을 잡은 무신들이 마음대로 정권을 휘두르던 때였다. 100년 동안 무신들은 권력자를 죽이며 권력을 빼앗았다. 1170년(명종 원년) 정중부가 쿠테타로 무신 정권을 시작으로 1179년(명종 9년) 경대승이 정중부를 죽이고 권력을 빼앗았다가 1183년(명종 13년) 그가 병사하자 이의민이 그 자리를 대신했다. 그러나 그도 1196년(명종 26년)에는 최충헌에게 죽임을 당하고, 이후 권력은 최 씨 4대를 거치는 60년 권력 독점의 시대를 맞는다.

최우는 최충헌의 아들로 몽골의 침략을 피해 강화도 천도를 감행한 인물이다. 그는 마음에 들지 않으면 왕도 갈아치우곤 하였으며 천도를 반대하고 개경에서 항몽을 주장하던 김세충의 목을 베고 강화 천도를 결정해 버린다. 그뿐만 아니라 천도할 당시 6월로 비가 많이 오는 장마철임에도 불구하고 고종과 대신들은 최우의 협박에 못 이겨 강화로 비를 맞으며 천도를 하였다. 최우는 세곡미를 운반하던 수레인 녹전차 100대를 동원해서 자신의 재산을 강화도에 옮겼다. 뿐만 아니라 강화에 자신의 거처를 짓는다고 군사 수천 명을 동원해 개경의 나무를 구해 사용했다. 심지어 정원에 심을 나무도 모두 육지에서 가져오게 한다. 이 건축 과정에서 공사에 투입된 사람들은 얼어 죽고 물에 빠져 죽는 등 여러 가지 일들이 속출하였다. 한반도 본토에서 백성들이 몽골군의 침입으로 죽어가는 상황에서도 고려의 정규군이 본토에서 몽골군과 대적해서 막아낸 전투를 벌이지 않았으며, 최우는 강화도에서 어용문신들과 더불어 연회를 즐기고 사치를 부리는 등 횡포가 끊이지 않았다. 또 연회비용을 충당하기 위해 백성들은 엄청난 세금을 바쳐야 했다. 당시의 세금 수탈이 얼마나 극심했던지 백성들은 오히려 몽골군이 오는 것을 반길 정도였다고 전한다. 그런 상황에서도 지금은 세계문화유산으로 등록된 우리의 위대한 문화유산인 팔만대장경이 주조된 것은 놀라운 일이 아닐 수 없다.

이제 한 가지 밝은 면을 살펴보자. 병인양요 때 불란서가 약탈해간 우리의 위대한 문화유산인 의궤가 임대형식으로나마 다시 우리의 품으로 돌아왔다. 1993년 프랑스의 미테랑 대통령이 TGV의 대한민국 고속철도 수주를 위해 방한하면서, 『휘경원원소도감의궤』 상 1권을 반환하며 프랑스 외규장각 도서의 전체 반환을 약속했지만, 양국이 합의점을 찾지 못했었다. 대한민국 정부와 민간단체 에서는 서로 다른 방법으로 프랑스 정부에 계속해서 외규장각 도서의 환수를 요구해왔으며, 대한민국의 시민단체인 문화연대 주도로, 프랑스 정부를 상대로 소송을 진행하여 패소하기도 하였다. 이후 2010년 11월, 대한민국의 서울에서 열린 서울 G20 정상회담에서 프랑스와의 정상 회담 이후 외규장각을 5년마다 갱신 대여하는 것으로 합의하였다.

2011년 4월 14일, 1차분으로 75권이 환수되었다. 2011년 5월 환수가 완료되어, 7월부터 그 중 일부를 국립중앙박물관을 통해 공개하였다. 그러나 환수는 5년마다 갱신해야 하는 대여 방식으로 돌아왔다는 점에서 미완의 환수라는 점이 분명하다. 조선 왕실 의궤는 국립박물관의 수장고에 보관되지만, 그 소유권은 실제 프랑스가 갖고 있다. 소유권이 없기 때문에 조선의 상징적 문화재인 의궤를 우리의 문화재로 등록할 수도 없다. 전시나 연구 등을 위해 의궤를 다른 기관에 대여하는 것 등도 프랑스 측의 승인을 받아야 할 판이다. 결국에 제국주의에 약탈당한 문화재의 대표 격인 외규장각 의궤를 이 땅으로 가져오는 데는 성공했으나, 남은 과제 또한 엄존하는 셈이다. 외규장각 도서의 온전한 환수를 위해선 소유권을 한국정부가 가질 수 있는 추가적 조치와 협상이 요구된다. [ 註 : 참고로 의궤에 관한 부분은 2023년 2월 11일 다음 블로그에서 Tistory 블로그로 옮기면서 필자가 추가 보충한 글임]

광성보에서 손돌목돈대와 용두돈대로 가는 길은 시원한 가을 바닷바람이 먼저 환영하였다.

신미양요 당시의 무영용사들의 전적비가 희생자들의 무덤 위 언덕에 있다.

손돌목돈대를 둘러보는 덕암회원들 - 신미양요 때 미 해군과 치열한 전투가 벌어졌던 곳으로 많은 희생자를 낸 곳이지만 너무나 평화롭습니다. 돈대는 戰時가 아닐 때는 小隊 규모의 兵力이 지키고 있었다.

용두돈대에서 바라본 강화 앞 바다. 물살이 거칠어 조그만 배가 건너기 매우 어렵다는 이곳에서 임금을 태우고 안전한 항해를 하려던 손돌목이 억울하게 목숨을 잃었지만 나중에야 그의 진심을 알게 된 임금이 그의 장례를 후하게 치르도록 했다는 이야기도 전해온다.

정규용회원 부부는 외손녀와 같이 참가 했지요. 훗날 손녀가 성장했을 때 이야깃거리가 될 것입니다.

역사 유적지의 복원에 대한 설명을 열심히 읽고 있는 덕암회원들.

참가자 전체가 한자리에서 단체사진도 촬영하였다.